Parking Kunstmuseum - Rettungsgrabungen am St. Alban-Graben

St. Alban-Graben, November 2020

Die Archäologische Bodenforschung begleitet die Bauarbeiten zum neuen Parking beim Kunstmuseum Basel und ist seit Oktober 2018 etappenweise immer wieder vor Ort. Neben römischen Siedlungsresten kamen bisher die mittelalterliche Stadtmauer, der Stadtgraben sowie mehrere jüdische Grabsteine zum Vorschein.

Warum graben wir?

Am St. Alban-Graben wird ein unterirdisches Parking gebaut. Dies führt zu tiefen Bodeneingriffen sowohl im Bereich des ehemaligen Stadtgrabens, als auch in einem direkt danebengelegenen Areal, das von der Römerzeit bis heute besiedelt war. Die Archäologische Bodenforschung begleitet die Bauarbeiten und sichert und dokumentiert die archäologischen Funde.

Was erwarten wir?

Am St. Alban-Graben befand sich, wie der Strassenname noch bezeugt, einst ein Stadtgraben. Dieser gehörte zur Inneren Stadtmauer, die im 13. Jahrhundert errichtet wurde. Reste dieser Stadtmauer befinden sich auf der Seite des Antikenmuseums unter den Fassaden und dem Trottoir und werden während des Bauprojekts stellenweise freigelegt.

Die Böschung des Stadtgrabens wurde auf der Feldseite durch eine sogenannte Kontermauer gestützt. Diese Kontermauer befindet sich im Bereich zwischen den Tramgeleisen und dem Trottoir auf der Seite des Kunstmuseums und liegt innerhalb der Baugrube. Es ist daher zu erwarten, dass sowohl die Kontermauer wie auch zwei kleine Aquäduktbrücken, die den Stadtgraben überquerten und zur städtischen Wasserversorgung des Spätmittelalters gehörten, in den verschiedenen Etappen des Bauprojekts mehrmals aufgedeckt werden.

Durch den Bau des Stadtgrabens wurden die älteren archäologischen Schichten an dieser Stelle schon im Mittelalter komplett zerstört, ausserhalb des Grabens ist jedoch mit Funden aus römischer Zeit zu rechnen. Vom 1. bis 3. Jahrhundert befand sich hier ein kleiner Ort (vicus), der an der Fernstrasse lag, die von Augusta Raurica nach Norden führte, und damit vom Durchgangsverkehr profitierte.

Was wurde bisher gefunden?

Bei den Bauarbeiten für das neue Parking kamen bisher Funde aus verschiedenen Epochen zum Vorschein:

Die Archäologen konnten in einer Blitzaktion von wenigen Tagen Siedlungsreste aus der frühen römischen Kaiserzeit (ab ca. 30/20 v. Chr.) bergen. Der Fundort – für die damalige Zeit weit ausserhalb des befestigen Münsterhügels (Murus Gallicus) gelegen – ist für diese Epoche unerwartet. Aus der römischen Zeit wurden u. a. eine Säuglingsbestattung, eine bronzene Haarnadel, Keramik und über 60 spätantike Münzen gefunden.

Entlang des St. Alban-Grabens konnte die Innere Stadtmauer an mehreren Stellen grossflächig freigelegt und untersucht werden. Gegen die Rittergasse hin wurde zudem ein Latrinenturm angetroffen, der an die mittelalterliche Stadtmauer angebaut war. Diese Latrine war verfüllt mit Keramik, darunter ganze Töpfe des 15./16. Jh., Ofenkacheln und vielen Tierknochen. Latrinen wurden oft auch zur Entsorgung von Abfall genutzt und sind wahre Fundgruben für ArchäologInnen. Die meisten Töpfe gehören wohl zum Kochgeschirr und lassen zusammen mit den Tierknochen und Fäkalien Rückschlüsse auf die damalige Ernährung zu.

Auch die Auffüllung des Stadtgrabens aus den Jahren 1786 bis1815 erbrachte zahlreiche Funde: Damals liess die Stadt Schutt und Abfall in den Graben schütten, um das militärisch längst überflüssige Hindernis zu einem bis heute stark befahrenen Verkehrsweg auszubauen.

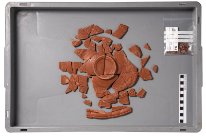

Bereits in den 1980er Jahren kamen bei Bauarbeiten in einem Sickerschacht des 19. Jahrhunderts vier jüdische Grabsteine zum Vorschein. Bei den aktuellen Bauarbeiten wurden ebenfalls weitere Grabsteine gefunden, die in einem neuzeitlichen Sickerschacht verbaut waren. Die Inschrift in hebräischen Buchstaben ist auf den Grabsteinen nur noch schwach erkennbar.

Mittelalterliches Affenskelett begeistert Basler Archäologen

Die Mitarbeitenden der Archäologischen Bodenforschung machten beim Bau des neuen Kunstmuseum-Parkings einen sensationellen Fund. In einer mittelalterlichen Latrine lag das Skelett eines männlichen Berberaffens.

Erfahren Sie mehr über das Affenskelett in der Medienmitteilung, die die Archäologische Bodenforschung am 5. November 2020 herausgegeben hat.

Jüdische Grabsteine aus dem mittelalterlichen Basel

Die Grabsteine gehören in den Kontext der ersten jüdischen Gemeinde. Spätestens um 1200 kamen damals die ersten Juden nach Basel. Sie bildeten eine Gemeinde, besassen Häuser und eine Synagoge, ein Ghetto gab es jedoch nicht. Als die Pest in Europa wütete, wurde ihnen auch hier in Basel vorgeworfen, sie hätten die Brunnen vergiftet und so die Seuche ausgelöst. In der Folge wurde die Basler Judengemeinde um den Jahreswechsel 1348/49 – wie in vielen andern europäischen Städten auch – ermordet und vertrieben.

Die Wut des Pöbels richtete sich auch gegen den jüdischen Friedhof, der damals am Petersplatz lag, dort wo heute das Kollegiengebäude der Universität steht. Die Grabsteine wurden teilweise zerschlagen und später als Abdeckplatten für die Kontermauer der Inneren Stadtmauer verwendet, die man gut hundert Jahre nach ihrem Bau offenbar ausbessern musste. Zeitgenössische Reisende und Historiker erwähnen in ihren Berichten, dass die Steine mit den auffallenden hebräischen Schriftzeichen auf der Brüstung der Kontermauer, mit Eisenklammern aneinander fixiert, zu Hunderten sichtbar waren, allein am St. Alban-Graben sollen es im Jahr 1658 75 Grabsteine gewesen sein.

Nachdem man den Stadtgraben im frühen 19. Jahrhundert zugeschüttet hatte, wurden die noch brauchbaren Grabsteine – wie im ausgegrabenen Sickerschacht – andernorts verbaut. Heute erinnert ein Grabstein, der in der Archäologischen Informationsstelle im Gast- und Kulturhaus Teufelhof ausgestellt ist, an den ehemaligen jüdischen Friedhof, die jüdische Gemeinde im mittelalterlichen Basel und die Geschichte der Stadtbefestigungen.

Wie lange graben wir?

Die Bauarbeiten für das Parking dauern voraussichtlich bis Ende 2021. Die Archäologische Bodenforschung ist etappenweise vor Ort.

Unsere Tipps

Die Medienmitteilung zum sensationellen Fund eines mittelalterlichen Affenskeletts erschien am 5. November 2020.

Erfahren Sie in unserem Instagram-Video mehr aus erster Hand. Der Kantonsarchäologe Guido Lassau und der Ausgrabungsleiter Martin Allemann erklären Ihnen, was man über den Berberaffe aus der Latrine am St. Alban-Graben bisher herausgefunden hat: Zum Instagram-Video

Im Innern des Antikenmuseum Basel sind im Untergeschoss noch zwei römische Kellerschächte und die Innenseite der Inneren Stadtmauer sichtbar: Info-Stelle Basel, 200 n. Chr.: Römische Keller

Im Teufelhof ist ein jüdischer Grabstein ausgestellt, der bei Bauarbeiten am Leonhardsgraben zum Vorschein gekommen ist: Info-Stelle Basel, 1070-1250 n. Chr.: Mittelalterliche Stadtmauern