Gräber, Mauern und Gewerbe: Kleinbasel von der Bronzezeit bis zur Neuzeit

Die Archäologische Bodenforschung begleitet seit April 2021 die Bauarbeiten für das Fernwärmenetz in den Quartieren rund um den Wettsteinplatz. Bislang kamen unter anderem 18 Bestattungen aus dem Frühmittelalter (ca. 6. bis 8. Jh. n. Chr.) zum Vorschein. Diese erzählen vom Leben und Sterben in einer wenig bekannten Epoche. Die Gräber liegen teilweise direkt unter der Strassenkofferung. Foto: Philippe Saurbeck.

Stand Juni 2023

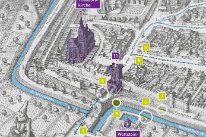

Basel, 1615 n. Chr. - Vogelperspektive auf das Kleinbasel

Im Jahr 1615 schuf Matthäus Merian eine Stadtsicht aus der Vogelperspektive. Es ist eine der ersten und detailgetreusten Darstellungen der Stadt Basel. Bei archäologischen Befunden kann der Plan herbeigezogen werden und Informationen zu abgebrochenen Bauten liefern. Es lassen sich aber auch viele noch heute stehende Gebäude erkennen. Planüberarbeitung: Peter von Holzen.

Archäologisch nachgewiesen:

1. Arbeitsgrube mit Fragmenten von Glockengussformen

2. Abzweigung Kanal

3. Teichmauer

4. Widerlager der Brücke über den Teich

5. Teichmauer

6. Teichmauer

7. Kontermauer der Stadtmauer

8. Kenel (Kanal), führt durchs Riehentor in die Stadt hinein

9. Kanal

10. Kanal

11. Riehentor mit Vorbau

12. Stadtsäge mit Sägekeller

13. Lohstampfe

Warum graben wir?

Der Anschluss des Wettsteinquartiers ans Fernwärmenetzbedingt umfangreiche Bodeneingriffe, die durch die Archäologische Bodenforschung begleitet werden.

Was erwarten wir?

Im Gebiet des Wettsteinquartiers und der näheren Umgebung gibt es bereits viele verschiedene Fundstellen. Neben Befunden der mittelalterlichen und neuzeitlichen Bebauung, gibt es u.a. Mauerreste eines römischen Munimentums, d.h. einer Festung zur Sicherung der Rheingrenze aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Spätbronzezeitliche Keramik aus der Zeit zwischen 1000-850 v. Chr. als älteste Funde sowie spätantike und frühmittelalterliche Gräber geben Hinweise auf eine weit zurückreichende und spannende Besiedlungsgeschichte des Kleinbasler Quartiers. Bestattungen aus dem Frühmittelalter (ca. 6. bis 8. Jh. n. Chr.) erzählen vom Leben und Sterben in einer wenig bekannten Epoche.

Erste Resultate der Ausgrabung

In den engen Leitungsgräben kamen bisher 15 frühmittelalterliche Gräber zum Vorschein. Zwar ist das frühmittelalterliche Gräberfeld an der Riehentorstrasse bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt, die neuen Entdeckungen geben jedoch Hinweise auf die einstige Grösse des Bestattungsplatzes. Einige der Bestatteten haben prunkvolle Beigaben, wie etwa ein junges Mädchen mit ca. 380 Glas- und Bernsteinperlen oder eine Frau mit einer goldenen Gewandschliesse. Andere wurden ohne Beigaben, aber in massiven Steinplattengräbern niedergelegt. Insgesamt zeugen die Gräber vom grossen Aufwand, der für die Verstorbenen betrieben wurde.

Nicht nur die Gräber und Beigaben offenbaren viel über die Toten, auch die Skelette erzählen spannende Geschichten und ermöglichen es den Expert:innen, mehr über das Alter, den Gesundheitszustand und allfällige Verletzungen der Verstorbenen zu erfahren. So zeugt das Skelett eines Schwertkämpfers mit einer verheilten Hiebverletzung im Gesicht nicht nur von den Gefahren früherer Zeiten, sondern gibt auch Auskunft über das Können der frühmittelalterlichen Ärzte. Solche schweren Verletzungen entstellten den Menschen zwar ein Leben lang, sie mussten aber nicht zwingend tödlich enden.

Die ältesten Spuren stammen jedoch nicht aus dem Frühmittelalter. Vereinzelte Funde verraten, dass sich Menschen hier bereits in römischer Zeit und vermutlich schon seit der Bronzezeit aufhielten.

Das Spätmittelalter und die frühe Neuzeit haben ebenso ihre Spuren hinterlassen. So illustrieren die gefundenen Abschnitte des «Riehedyychs» – eines mittelalterlichen Kanals – und die verschiedenen Stampfen, Sägen und Mühlen die fortschreitende Modernisierung des Quartiers. Das Riehentor und vereinzelte Reste der einst mächtigen Stadtmauer konnten gefasst werden. Sie liefern wichtige neue Erkenntnisse zur spätmittelalterlichen Stadtbefestigung.

Das Mädchen mit den Perlen

Basel, um 580 n. Chr.

Jung gestorben - reich bestattet

In einem stark gestörten Grab des 6. Jahrhunderts kamen die sterblichen Überreste eines jungen Mädchens zum Vorschein. Die anthropologische Untersuchung zeigte, dass sie im Alter von ungefähr zwölf Jahren verstorben war. Dem Brauch der Zeit entsprechend wurde das Mädchen in ihrer Kleidung und ihrem Schmuck begraben.

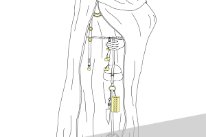

Ungewöhnlich reich stellt sich vor allem ihr Perlenschmuck dar, welcher eher mit dem einer erwachsenen Frau in Verbindung gebracht wird. Die frühmittelalterlichen Perlen wurden aus Glas, Bernstein oder Perlmutt hergestellt und kamen in einer Vielzahl von Formen und Farben vor – von klein und einfarbig über metallisch glänzend bis hin zu gross und bunt. Teilweise wurden sie über grosse Strecken verhandelt. Einige der ca. 380 Perlen stammen möglicherweise sogar aus Indien oder Südostasien. Getragen wurden die Perlen an einer Kette oder auf der Kleidung aufgestickt

Eine wertvolle Beigabe: Die Goldfibel

Basel, frühes 7. Jh. n. Chr.

Die Kunst der Goldschmiede

Aus einem reich ausgestatteten Grab einer gut 40-jährigen Frau stammt eine goldene Scheibenfibel. Sie diente einst als Verschluss eines Mantels und ist ein Zeugnis der hohen Qualität frühmittelalterlicher Goldschmiedekunst. Die Gewandschliesse ist nicht aus massivem Gold, vielmehr wurde auf einer Grundplatte aus Buntmetall ein dünnes Goldblech aufgebracht. Diese wurde mit einem feinen Muster aus Golddraht, eine sogenannte Filigranauflage, und Einlagen aus blauem Glas und hellgrünem Granat verziert.

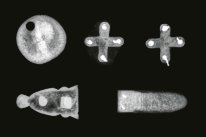

Im Grab aus dem 7. Jahrhundert finden sich neben der Fibel noch viele weitere wertvolle Schmuckstücke und Bekleidungsgegenstände. So wurde die Frau unter anderem mit rund 160 Glas-, Amethyst- und Bernsteinperlen, einem Gürtel mit einer Riemenzunge, einem Gürtelgehänge mit durchlochten römischen Münzen, einem Kamm und einem Täschchen sowie einem ledernen Zierriemen mit Kreuzbeschlägen bestattet. Die reiche Ausstattung spricht für den hohen gesellschaftlichen Status der Verstorbenen.

Mit Kamm und Schere

Basel, spätes 6. Jh. n. Chr.

Knabengrab mit reicher Ausstattung

In einem Grab aus dem 6. Jahrhundert wurde ein 5- bis 9-jähriger Knabe bestattet. Ihm wurden ein Waffengurt mit zwei tauschierten Gürtelbeschlägen, ein Kamm und eine Schere – typische Beigaben eines Mannes – mit ins Grab gegeben. Am Waffengurt waren allerdings keine Schwerter befestigt.

Einer der Gürtelbeschläge ist mittels Tauschiertechnik verziert, bei der zum Zweck der Verzierung Metall in andersfarbiges Metall eingelegt wird. Als Einlage wurde oft helles Silber und Messing verwendet, das auf dem dunkleren Eisen eine besonders schöne Wirkung erzielt. Beim rechten Oberarm des Kindes wurde ein Knochenkamm und eine Schere gefunden. Diese waren in einen groben Stoff eingewickelt ins Grab gelegt worden.

Ein Schwerthieb ins Gesicht

Basel, 8. Jh. n. Chr.

Schwertkämpfer

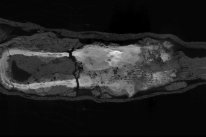

Bei den Ausgrabungen wurde das Steinplattengrab eines Mannes freigelegt. Steinplattengräber sind typisch für das 8. Jahrhundert und weisen meistens keine Beigaben auf. In solchen Gräbern wurden in der Regel Personen aus der Oberschicht bestattet. Der Schädel des grossgewachsenen Mannes weist Spuren eines heftigen, potentiell tödlichen Schwerthiebs ins Gesicht auf. Die anthropologische Untersuchung zeigte aber, dass der Mann die massive Verletzung überlebt hat! Seine Wunde wurde gepflegt und verheilte vorbildlich. Solche schweren Verletzungen entstellten den Menschen zwar für ein Lebenlang, mussten aber nicht zwingend tödlich enden. Foto: Philippe Saurbeck.

In der Instagram Live-Führung, die am 7. Juli 2022 stattgefunden hat, erfahren Sie mehr über das Skelett.

Funde von der Bronzezeit bis zur frühen Neuzeit

Die ältesten Spuren stammen jedoch nicht aus dem Frühmittelalter. Vereinzelte Funde verraten, dass sich Menschen hier bereits in römischer Zeit und vermutlich schon seit der Bronzezeit aufhielten.

Darüberhinaus kamen neben (hoch)mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Planien und Strassenbefunden, Teile des «Riehendyychs» zu Tage. Dieser mittelalterliche Kanal belieferte ressourcenintensive Gewerbe wie die Gerber und Färber mit Wasser aus der Wiese, er trieb aber auch bis zu 26 verschiedene Mühlen an. Aufgedeckt wurden auch Überreste einer sogenannten Lohstampfe, in der aus Fichten- und Eichenrinde Lohe, d.h. Gerbmittel, gewonnen wurde. Aus den am Riehenteich ansässigen Färbereibetrieben entstand unter anderem die heutige Pharmaindustrie, die vor Ort im Boden ebenfalls (chemische) Spuren hinterlassen hat. Gegenüber der Lohstampfe befand sich die Stadtsäge, welche 1312 als Mühle und seit 1422 als Säge belegt ist. Auch diese konnte archäologisch gefasst werden. Im Bereich Claragraben, Riehen- und Riehentorstrasse wurden Fundamente des 1864 abgerissenen Riehentors und dessen Vorbau freigelegt, die Teil der spätmittelalterlichen Stadtbefestigung waren. Zum Vorschein kamen auch grosse Sandsteinquader und –platten, die zu einem Kanal gehören, der vom Riehenteich durchs Tor in die Stadt führte und die Bevölkerung Kleinbasels mit Wasser versorgte.

Wie lange graben wir?

Die baubegleitenden, archäologischen Untersuchungen, die im Rahmen des Ausbaus der Fernwärme und anstehender Leitungssanierungen im Wettsteinquartier stattfinden, werden im Jahr 2023 weitergeführt.

Unser Lesetipp

In der Coverstory «Das Mädchen mit den Perlen» im Jahresbericht 2021 erfahren Sie mehr über die Grabung: zur Coverstory.

Medienmitteilung zur Ausgrabung

Medienmitteilung vom 25. November 2022 zu den spektakulären Grabfunden

Medienmitteilung vom 16. Juni 2022 zu den Werkleitungsgrabungen in der Stadt

Medienmitteilung vom 24. März 2022 zu den frühmittelalterlichen Gräbern