Découvertes spectaculaires dans le Petit-Bâle

Le service archéologique cantonal assure le suivi des travaux d’extension du réseau de chauffage à distance dans le Petit-Bâle, permettant de mieux comprendre le passé du quartier. Des inhumations datant du début du Moyen Âge (env. du VIe au VIIIe s. apr. J.-C.) évoquent la vie et la mort à une époque encore méconnue.

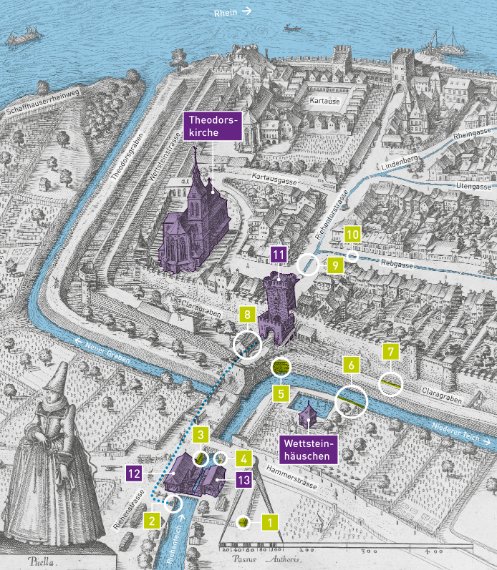

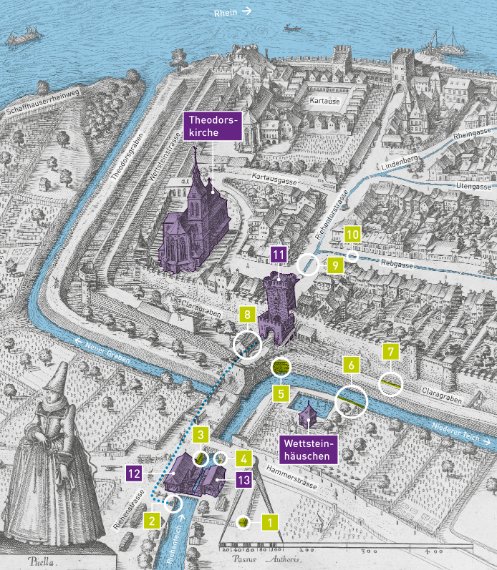

Bâle, 1615 apr. J.-C. - Le Petit-Bâle vu du ciel

-

-

Bild vergrössert anzeigen

En 1615, Matthäus Merian a réalisé une vue de la ville à vol d’oiseau. Il s’agit de l’une des premières représentations de Bâle, et qui plus est de l’une des plus détaillées. Lorsqu’on découvre des structures archéologiques, on peut avoir recours à ce plan pour glaner des informations sur des édifices aujourd’hui disparus. On y distingue aussi de nombreux bâtiments ayant perduré jusqu’à nous. Plan retravaillé: Peter von Holzen.

Structures attestées par l’archéologie:

1. fosse utilisée à des fins artisanale contenant des fragments de moules ayant servi à couler des cloches

2. embranchement du canal

3. mur du canal

4. culée du pont enjambant le canal

5. mur du canal

6. mur du canal

7. contrescarpe des remparts

8. canal («Kenel») s’écoulant par la porte de Riehen pour alimenter la ville

9. canal

10. canal

11. porte de Riehen avec avantcorps

12. scierie municipale munie d’une cave

13. pilon à tan

Pourquoi fouiller?

Le raccordement du quartier de Wettstein au réseau de chauffage à distance nécessite d’importantes interventions dans le sous-sol, dont le service archéologique assure le suivi en continu.

Résultats des fouilles

À ce jour, on a retrouvé 15 sépultures datant du Haut Moyen Âge, dégagées dans les étroites tranchées creusées pour la pose des conduites. Si la présence d’une nécropole médiévale à la Riehentorstrasse est connue depuis le XIXe siècle, les nouvelles découvertes fournissent des indices quant à l’emprise du cimetière à l’époque. Certains défunts étaient accompagnés d’un somptueux mobilier funéraire, telle une jeune fille ensevelie avec près de 380 perles de verre et d’ambre, ou une femme portant une fibule en or. D’autres ont été enterrés sans aucune offrande, mais dans des tombes constituées de dalles de pierre massives. Les sépultures révèlent l’importance des moyens mis en oeuvre pour enterrer les défunts.

Si les tombes et les offrandes funéraires fournissent de nombreux renseignements sur les défunts, les squelettes permettent aux experts d’en savoir plus sur l’âge, l’état de santé et d’éventuelles blessures. Ainsi, le squelette d’une personne ayant combattu à l’épée présente un important traumatisme crânien qui a certes guéri, mais qui l’a défigurée à jamais. Ces observations témoignent des dangers encourus autrefois, tout en fournissant des informations sur le savoir-faire des médecins au Haut Moyen Âge: même de terribles blessures n’avaient pas forcément une issue mortelle.

Les traces les plus anciennes sont antérieures au Moyen Âge: quelques objets révèlent que l’homme y était déjà présent à l’époque romaine, et sans doute même à l’âge du Bronze.

On a également retrouvé des vestiges datant du Bas Moyen Âge et du début de l’époque moderne. Au fil du temps, le quartier s’est modernisé, comme l’attestent les divers tronçons d’un canal médiéval, le «Riehedyych», avec sa kyrielle de pilons, scieries et moulins. On a par ailleurs mis au jour les vestiges de la porte de Riehen («Riehentor») et du puissant rempart qui ceignait autrefois la ville. Ces éléments livrent de nouvelles informations sur les fortifications érigées au Bas Moyen Âge.

Découvertes de l'âge du Bronze à l'époque moderne

Zoom

Zoom

Basel, 1300 BC - un épingle

Un épingle de l'âge du Bronze. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, 374 apr. J.-C. - objets découverts dans le fossé

Les investigations archéologiques ont révélé la présence d’un fossé d’une profondeur de 1,5 m. Son remplissage a livré entre autres de la céramique datant de l’époque romaine et du Haut Moyen Âge. Il est possible que ce fossé ait ceint le munimentum du Bas Empire, ou qu’il ait délimité l’habitat qui s’y rattachait; des fouilles complémentaires devraient permettre d’y voir plus clair. Photo: Léonard Holzer.

Zoom

Zoom

Bâle, 374 apr. J.-C. - petite fortification du bas empire

Une petite fortification romaine datant du Bas Empire se dressait sur le périmètre de la zone fouillée. Associée à des castrums et à de nombreuses tours de guet, sa fonction était de protéger la frontière romaine, qui suivait à l’époque le cours du Rhin, de l’Iller et du Danube. Il se pourrait même qu’on en connaisse le nom: l’historien romain Ammianus Marcellinus mentionne dans ses écrits une fortification (munimentum) construite près de Bâle en 374 apr. J.-C. et appelée Robur. Restitution: Marco Bernasconi.

Zoom

Zoom

Bâle, du XIIIe au XIXe siècle - les remparts de la ville

Les remparts et les portes du Petit-Bâle furent édifiés au cours du XIIIe siècle. Les murailles englobaient et protégeaient le périmètre habité sur la rive droite du Rhin. Certains tronçons des remparts ont été étudiés à l’occasion des fouilles en cours. Les marques sur les pierres servaient de repères lors de la construction, indiquant leur emplacement dans la muraille. Photo: Adrian Jost.

Zoom

Zoom

Bâle, du XIIIe siècle à 1864 apr. J.-C. - la porte de Riehen («Riehentor»)

La porte de Riehen était l’une des deux portes des fortifications ceignant le Petit-Bâle au Bas Moyen Âge. Avec l’agrandissement de la ville au XIXe siècle, les remparts et les portes sont devenus obsolètes. La porte de Riehen fut démolie en 1864. Lors des fouilles, on a dégagé les vestiges des fondations et de l’avant-corps. Illustration: StABS: BILD Schn. 218.

Zoom

Zoom

Bâle, 1500 apr. J.-C. - Cheval en argile

Un jouet représentant un petit cheval avec un chevalier en argile. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, XIXe et XXe siècles - retrouvés dans le canal comblé

Au fil du temps, durant le XIXe et le XXe siècle, l’industrie chimique et pharmaceutique bâloise a succédé aux teintureries installées sur les rives du «Riehenteich». Comme le montrent les agitateurs en verre découverts dans le remplissage du canal, ces activités ont elles aussi laissé des traces dans le sous-sol du Petit-Bâle. Photo: Adrian Jost.

Zoom

Zoom

Bâle, du XIIIe au XXe siècle - le canal appelé «Riehenteich»

Le «Riehendyych» était un canal alimentant en eau la population du Petit-Bâle et l’artisanat local comme les teintureries ou les tanneries, gourmandes en ressources. L’eau était déviée de la rivière Wiese. Sur les rives du canal, on dénombra jusqu’à 26 moulins, pilons, scieries et foulons. Illustration: StABS, BILD Schn.235.

La fille aux perles

Bâle, vers 580 apr. J.-C.

Une jeune défunte enterrée avec tous ses atours

La tombe fortement perturbée d’une fillette d’une douzaine d’années contenait une multitude de perles, outre une plaqueboucle de ceinture damasquinée en or et une petite pochette. Cette abondance de perles est plutôt inhabituelle pour une fillette aussi jeune.

Les perles du Haut Moyen Âge étaient confectionnées en verre, en ambre ou en nacre. Certaines faisaient l’objet d’un commerce à longue distance. Ainsi, il est possible qu’une partie des perles proviennent d’Inde ou d’Asie du Sud-Est. Les perles étaient enfilées pour former un collier, ou cousues sur des vêtements.

Zoom

Zoom

Bâle, vers 580 apr. J.-C. - La fille aux perles

Les perles du Haut Moyen Âge étaient fabriquées en verre, en ambre ou en nacre et présentent une multitude de formes et de couleurs. Les perles ne donnent pas seulement un aperçu des techniques artisanales, des échanges et du commerce tels qu’on les pratiquait à l’époque, mais nous renseignent également sur la mode médiévale, renvoyant au rôle des individus dans la société et aux diverses identités. Ainsi, la richesse du mobilier funéraire permet de supposer que la jeune fille occupait une place prépondérante dans la société du Haut Moyen Âge. L’aménagement de la tombe équivaut plutôt à celui d’une femme adulte. Il est possible que la jeune fille ait été sur le point d’entrer dans la vie adulte ou qu’elle ait déjà été considérée comme en faisant partie. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, vers 580 apr. J.-C. - La fille aux perles

Travail de précision sur la fouille, dans le quartier de Wettstein: les collaborateurs et collaboratrices du service archéologique glissent une tôle sous le bloc enrobé de bandes de plâtre afin de le détacher des sédiments sous-jacents. Il contient le squelette de la jeune fille. C’est le moment décisif, mais aussi le plus risqué lorsqu’on prélève un tel bloc: ce dernier ne doit pas être trop petit, mais il ne doit pas non plus être trop lourd. Photo: Adrian Jost.

Zoom

Zoom

Bâle, vers 580 apr. J.-C. - La fille aux perles

Avec patience et la plus grande prudence, les perles sont nettoyées dans le laboratoire de conservation. Le long séjour dans le sol les a dégradées et il faut donc les consolider. Comme leur forme évolue au cours du temps, les perles permettent d’établir une chronologie. La composition de la parure et la forme des perles permet de proposer une datation de la tombe vers la fin du VIe s. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, vers 580 apr. J.-C. - La fille aux perles

En raison des circonstances particulières de la découverte, la partie non perturbée de la tombe a été emballée et consolidée avec des bandes de plâtre, prélevée avec précaution puis dégagée dans le conteneur du chantier. Ainsi, le squelette et les riches parures ont pu être examinés avec tout le soin requis, sans contrainte de temps, conditions qu’il aurait été impossible de remplir directement sur le terrain. Lors du dégagement, l’emplacement précis de chaque objet a été consigné: au final, on dénombre environ 380 perles, une boucle correspondant sans doute au fermoir d’une pochette, et une boucle de ceinture damasquinée d’incrustations en or. Jusqu’alors, seules des sépultures féminines particulièrement riches avaient livré un tel mobilier. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, vers 580 apr. J.-C. - La fille aux perles

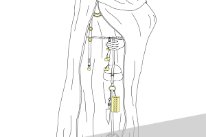

Lors du dégagement du bloc, la position précise de chaque perle et de la boucle de ceinture a été consignée, ce qui permet d’en représenter la distribution spatiale en trois dimensions. Ce procédé révèle si les perles étaient par exemple cousues sur les vêtements, ou si elles étaient enfilées en colliers. On observe une importante dispersion des éléments, due entre autres aux processus de décomposition. Graphique: Tobias Steiner, Steiner Virtual Productions.

Zoom

Zoom

Bâle, vers 580 apr. J.-C. - La fille aux perles

Plaque-boucle de ceinture, VIe s. apr. J.-C., fer, or. Photo: Philippe Saurbeck.

Une précieuse offrande: la fibule en or

Bâle, début du VIIe s. apr. J.-C.

L’art des orfèvres

Cette fibule en or découverte dans la tombe d’une femme d’environ 40 ans servait à fermer un manteau. Les décors réalisés en fil d’or et les incrustations de verre bleu et de grenat vert clair démontrent quel était le savoirfaire des orfèvres du Haut Moyen Âge.

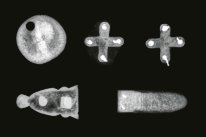

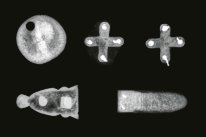

Outre la fibule en or, la tombe du VIIe s. contenait d’autres parures et éléments du costume, soit 160 perles, des éléments de ceinture, une garniture constituée de monnaies romaines perforées ainsi qu’une courroie décorative en cuir munie d’appliques cruciformes. La richesse du mobilier témoigne du statut social élevé de la défunte.

Zoom

Zoom

Bâle, début du VIIe s. apr. J.-C. - Une précieuse offrande: la fibule en or

La fibule discoïde en or provient d’une riche tombe dans laquelle reposait une femme d’une quarantaine d’années. Elle servait autrefois à fermer un manteau et témoigne de la grande qualité de l’orfèvrerie au Haut Moyen Âge. La fibule se compose d’une plaque en métal non ferreux. Elle est recouverte d’une tôle d’or. Elle était ornée d’incrustations de fil d’or, de verre bleu et de grenat vert clair. Outre cette fibule, une précieuse parure avait été déposée sur le torse de la femme, composée d’environ 160 perles en verre, en améthyste et en ambre. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

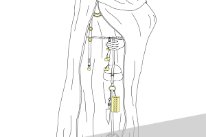

Bâle, début du VIIe s. apr. J.-C. - Une précieuse offrande: la fibule en or

Restitution des vêtements et des parures. Graphique: Heidi Colombi, Léonard Holzer.

Zoom

Zoom

Bâle, début du VIIe s. apr. J.-C. - Une précieuse offrande: la fibule en or

Grande perle en ambre, VIIe s. apr. J.-C., ambre. Photo: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, début du VIIe s. apr. J.-C. - Une précieuse offrande: la fibule en or

Pièces de monnaie romaines perforées, applique cruciforme, applique d’une courroie, VIIe s. apr. J.-C., métal non ferreux (de gauche en haut à droite en bas). Radiographie: ABBS.

Avec peigne et ciceaux

Bâle, fin du VIe s. apr. J.-C.

Tombe d’un garçonnet richement équipé

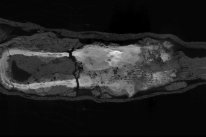

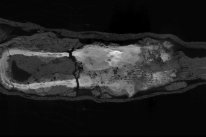

Le petit garçon, âgé de 5 à 9 ans, avait été enseveli accompagné de grandes plaques-boucles de ceinture damasquinées, d’un peigne et de ciseaux.

La plaque-boucle présente un décor damasquiné, technique consistant à insérer du métal dans un métal d’une autre couleur, afin d’obtenir un effet décoratif. L’argent et le laiton, de teinte claire, étaient volontiers utilisés pour l’incrustation, ce qui donne un effet particulièrement beau sur le fer, plus foncé. Un peigne en os et des ciseaux ont été découverts près de l’humérus droit de l’enfant. Ces objets avaient été placés dans la tombe enveloppés dans un tissu grossier.

Zoom

Zoom

Bâle, fin du VIe s. apr. J.-C. - Tombe d’un garçonnet richement équipé

La boucle de ceinture provient d’une tombe dans laquelle un garçon âgé de 5 à 9 ans avait été enterré durant le VIe s.

Plaque-boucle damasquinée avec motif d’entrelacs, VIe s. apr. J.-C., fer, argentPhoto: Philippe Saurbeck.

Zoom

Zoom

Bâle, fin du VIe s. apr. J.-C. - Tombe d’un garçonnet richement équipé

L’enfant avait également reçu des ciseaux, un peigne en os et des éléments de ceinture. Photo: ABBS.

Zoom

Zoom

Bâle, fin du VIe s. apr. J.-C. - Tombe d’un garçonnet richement équipé

Les ciseaux en fer et le peigne avaient probablement été enveloppés dans du tissu avant d’être déposés dans la tombe. Tomographie assistée par ordinateur: ABBS.

L'homme à la balafre

-

-

Bild vergrössert anzeigen

Bâle, VIIIe s. apr. J.-C.

Les fouilles ont permis de mettre au jour une tombe constituée de dalles de pierre dans laquelle reposait un individu de sexe masculin. Ce type de sépultures est caractéristique du VIIIe s. et ne recèle généralement pas d’offrandes funéraires. Elles étaient destinées à des personnes issues de la classe aisée. Le crâne de cet homme de grande taille présente un important traumatisme résultant d’un violent coup d’épée porté au visage, potentiellement mortel. L’étude anthropologique a toutefois démontré que l’individu avait survécu à cette grave blessure! La plaie a été soignée et a guéri de manière exemplaire. Une telle balafre défigurait bien sûr à jamais, mais elle la blessure n’était pas forcément mortelle. Photo: Philippe Saurbeck.

-

-

Bild vergrössert anzeigen

Les fouilles en cours ont déjà permis de dégager 18 tombes du Haut Moyen Âge. Plan: Peter von Holzen.

Conseil de lecture

En savoir plus sur les résultats des fouilles (seulement en allemand):

Coverstory «Das Mädchen mit den Perlen» im Jahresbericht 2021